「ここにむし歯ができていますね、削って詰めますねー。はい、治療終了です」

歯医者を受診して、誰もが一度はこんな経験をしたのではないでしょうか?

実は、歯に空いた穴=むし歯ではありません。歯に空いた穴を削って詰めるのは本当の意味での治療ではないのです。

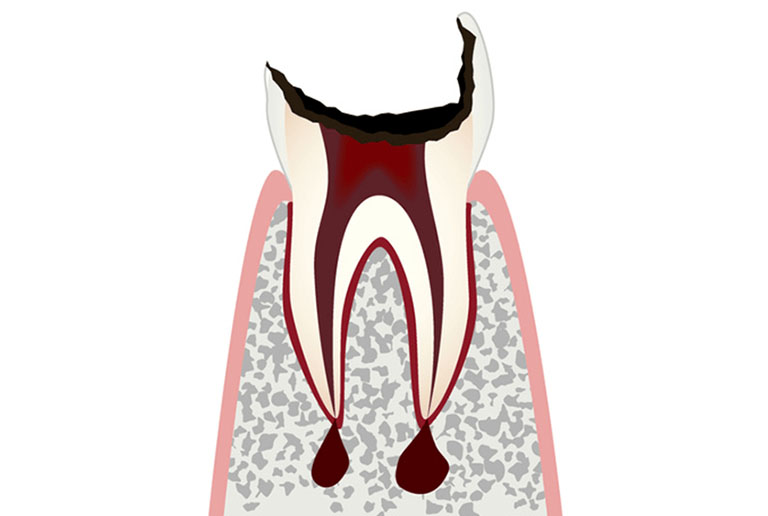

お口の中は歯が溶ける「脱灰」という状態と、溶けた歯が再び硬くなる「再石灰化」という状態の2つがバランスを保っています。このバランスが崩れ歯が溶ける方向に傾いた状態を「う蝕」といいます。この状態が続くとしだいに歯が溶かされて「う窩」という穴ができます。

つまり歯に穴が空いている状態(いわゆるむし歯)はう蝕が進行した「結果」であり、穴の空いたところを削って詰めるだけでは根本的な解決にはなりません。う窩が発生しないようにするために、脱灰と再石灰化のバランスを回復する必要があります。

このバランスの回復こそが本当の意味での「う蝕治療(むし歯治療)」です。

細菌に感染した部分を削って詰め物や被せを入れるのは、歯の一部を失うことに対する「リハビリテーション」にあたります。手や足に置き換えて考えてみると、病気の治療が終わっていないのにリハビリを行うことはありませんよね。

にもかかわらず、病気の状態やリスクの評価、治療が行われずにリハビリテーションだけが行われていることが多いのも事実です。

のようにう蝕の状態を評価するかについては色々な考え方やシステムがありますが、当院では「(CAMBRA)Caries Management By Risk Assesment)」というアメリカで広く用いられている考え方を導入しています。

このCAMBRAという考え方は、う蝕の発生に対して「疾患の指標」「リスク因子」「防御因子」という3つを考慮し、これらのバランスをとることでう蝕の発生を予防するものです。

「疾患の指標」には以下のものがあります。

- ホワイトスポット(=歯が脱灰した後に再石灰化してできる白い斑点)がある

- 3年以内に修復治療(=詰めたり被せたりする治療)を行った(メインテナンスに通っている状態では1年以内とされています)

- エナメル質(=歯の一番外側の層)に限局するう窩

- 象牙質(=歯の内側の層)に達するう窩

これらが1つでもあてはまると、う蝕進行の「ハイリスク」と判定します。

(ホワイトスポットは多くの患者さまにみられるので、これだけをあてはめるとほとんどの方がハイリスクの判定となってしまうのですが、リスク判定の目安にはなります。)

そして「リスク因子」には

- 細菌

- 唾液の減少

- 食習慣

の3つがあります。

口の中の細菌の数は計測することが難しく、う蝕の原因菌をすべて除去することは現実的ではありません。全身の疾患や飲まれているお薬の副作用、加齢などにより唾液の量が減少すると酸に対する緩衝作用が弱くなり、う蝕進行のリスクがとても高くなります。

最後に食習慣に関しては、糖分を含む飲食物の摂取頻度が多いと糖を元に細菌が酸を生み出し、脱灰の方にバランスが崩れます。

これらの「疾患の指標」と「リスク因子」によってう蝕の進行にバランスが崩れます。

それらに対し、「防御因子」によってう蝕のない状態にバランスを保ちます。防御因子とは、

- 唾液・シーラント(=歯の溝を埋める予防処置)

- 抗菌薬

- フッ化物

- 食事指導

の4つがあります。

判定されたリスクに応じてこれらの防御因子を強化していくのがCAMBRAの基本的な考え方となります。

これらのうち、患者さま全員にあてはまりすぐにできるものとしては「フッ化物の使用」と「食事指導」でしょう。

食習慣においては、糖分を含む飲食物の摂取頻度が多いと、う蝕細菌が糖を利用して酸を生み出してお口の中の環境が酸性に傾きます。その結果歯の脱灰が起こり、その状態が続くとしまいには歯に穴があいてしまいます。

一方、脱灰した歯を再石灰化して歯を守るために大きな役割を果たすのが「フッ化物の使用」です。具体的にはフッ素入りの歯磨き粉の使用、フッ素溶液での洗口、歯科医院でのフッ素塗布などがあります。

以前は「むし歯の洪水」といわれる時代があるほどう窩が多かったのですが、年々その数は減少しています。それはフッ素入りの歯磨き粉が普及したことによりう蝕が予防できるようになったからといわれています。

むし歯予防には歯磨きが大事、ということは広く認識されているかと思いますが、実はう蝕予防には歯磨きそのものよりもフッ化物を使用しているかどうかの方が大事なのです。(ただし歯の表面がきちんと磨けていないとフッ素を歯の表面に十分に送り届けることができないのと、歯周病の予防ができないため歯磨きの質はやはり大事です。)

患者さまの食習慣やフッ化物の使用状況をお聞きしてアドバイスを行うことや、歯磨き指導も私たちの仕事においてとても重要な位置を占めます。